Vor der Polizeistation der Gemeinde Parey (Sachsen-Anhalt) in der Ernst-Thälmann-Straße fand am 23. Januar 2023 die Zeremonie der Tafelanbringung für Horst Avemann statt.

Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SEDDiktatur, B.Neumann-Becker

D. Dombrowski, Union der Opferverbände Kommunistischer

Gewaltherrschaft

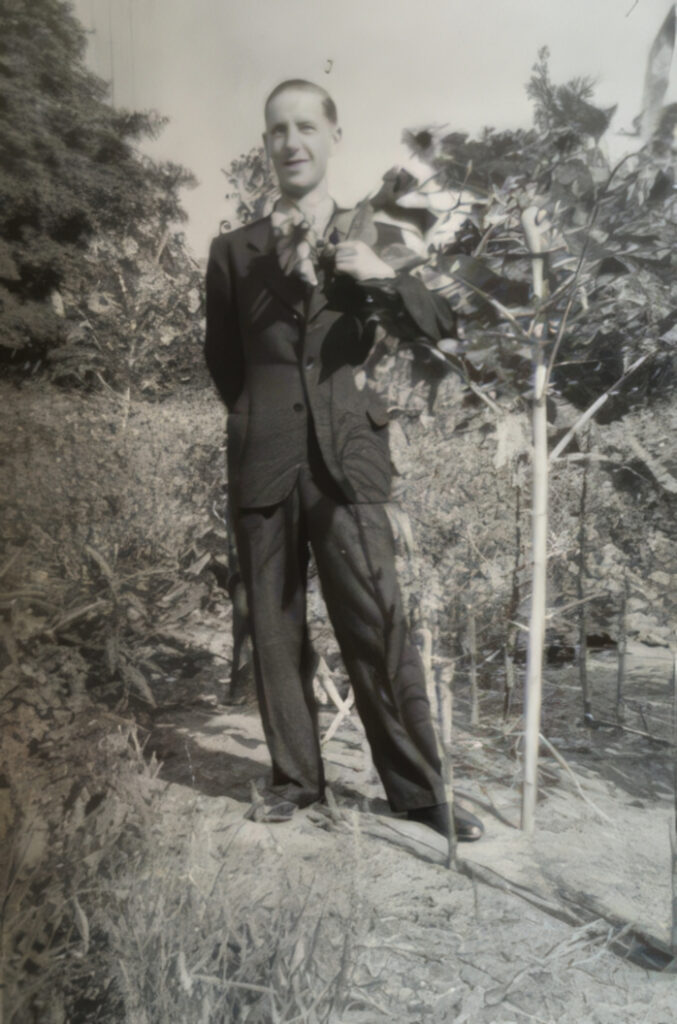

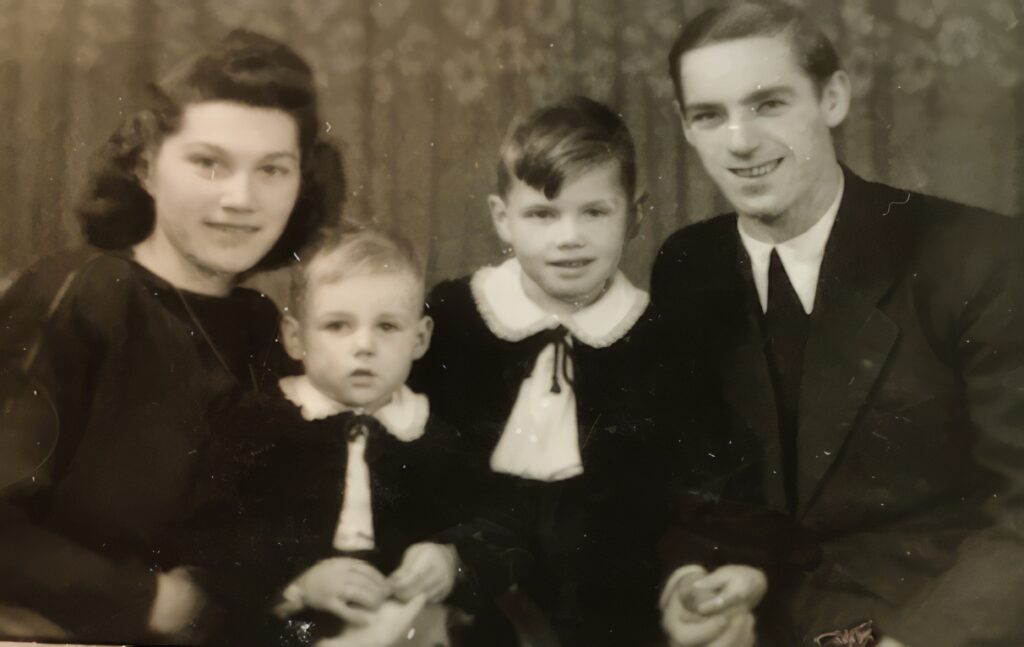

Horst Avemann kam am 9. Februar 1924 in Parey zur Welt, als Sohn einer Arbeiterfamilie. Er machte eine Ausbildung als Maschinenschlosser und wurde 1941 an die Ostfront eingezogen. Nach dem Krieg kehrte er in seine Heimat zu seinen zwei Söhnen zurück und lebte in zweiter Ehe in Parey. Seine zweite Frau stammte aus Riga. Mit ihr hatte Horst Avemann eine Tochter – Sondra.

Zunächst arbeitete er als Handelsvertreter, später beim Kreispolizeiamt der Volkspolizei in Genthin.

Bei den Nachforschungen zur Geschichte der Familie Avemann hat die Pareyerin Anne-Maria Probst entscheidend geholfen. Sie sprach mehrere ältere Bekannte und Freundinnen an, sodass der Eindruck entstand: Nichts ist in Vergessenheit geraten. Die seit Jahrzehnten tabuisierten und schon schwachen Erinnerungen wurden wach. Die Leute erzählten, dass die Frau von Horst Avemann, da sie gut Russisch sprach, möglicherweise etwas über die Machenschaften und sogar über Verbrechen sowjetischer Soldaten und Offiziere wusste. Das sei der eigentliche Grund für die Verhaftung ihres Mannes gewesen.

Anne-Marie Probst, ehemalige Bügermeisterin von Parey

Eine tragische Rolle könnte dabei das freundschaftliche Verhältnis der Familie Avemann zur neuen Bürgermeisterin von Parey gespielt haben:

„Am Abend des 7. Mai 1945 erschien der stellvertretende Ortskommandant auf dem Schulhof und bestimmte Schwester Anni, Frau Görzen, eine Deutsch-Russin aus dem Kaukasus, zur Bürgermeisterin“ – schrieb später der Ortschronist Arthur Fredecke in einem seiner zahlreichen Essays „Parey im 2. Weltkrieg“.

Es ist zu vermuten, dass die Sowjets anfangs nicht viel über Anna Görzen wussten: dass sie 1908 in der UdSSR, im Gebiet Stawropol, als Tochter einer russlanddeutschen Familie geboren wurde; dass ihr Mann 1936 als „Volksfeind“ im Gulag umgekommen war und sie 1942, als die Wehrmacht die nordkaukasischen Gebiete der Sowjetunion besetzte, in der deutschen Kommandantur ihrer Heimatstadt arbeitete. Im Frühjahr 1943 befanden sich sie und ihr Sohn Viktor bereits als deutschstämmige Umsiedler in Nazi-Deutschland und erhielten die deutsche Staatsbürgerschaft.

In der neuen sozialistischen Zeitung „Der freie Bauer“ vom Oktober 1946 erschien ein Gespräch des Korrespondenten mit Anna Görzen:

„Beim Einrücken der Sowjetarmee gab es unter den Bauern eine heillose Verwirrung, denn der Ort war nicht geräumt worden. Ich glaube, ich gehörte zu den wenigen, die einen klaren Kopf behielten. Da ich fließend Russisch spreche, rückte ich automatisch in den Vordergrund, konnte viele Missverständnisse beseitigen und aufklärend wirken. Als am 8. Mai der Bürgermeister bestimmt werden sollte, wählte man mich einstimmig.“

Offensichtlich wurde es dem sowjetischen Geheimdienst, der in jenen Jahren radikale Säuberungen in der ostdeutschen Bevölkerung durchführte, ziemlich schnell bekannt, wer diese vermutlich erste Bürgermeisterin im Nachkriegsdeutschland eigentlich war: eine aus der UdSSR geflohene sowjetische Bürgerin, eine Deutsche, dazu eine Mennonitin – Angehörige einer evangelischen Freikirche, schlimmer noch: eine Kollaborateurin und Ehefrau eines „Volksfeindes“. Eine solche Frau als Bürgermeisterin in einer kommunistischen Gemeinde? Ihre Verhaftung erfolgte am 30. Januar 1947. Zusammen mit ihrem Sohn wurde sie in die UdSSR verschleppt.

Anne Görzen – Heimatverein Parey e.V.

Der Name (Görzen) Herzen, Anna Genrichowna, erscheint im Gedenkbuch des Gebiets Stawropol – einer von Memorial erstellten Liste der erschossenen oder zu Lagerhaft verurteilten Russlanddeutschen:

Geburtsjahr: 1908

Geburtsort: Gebiet Stawropol, Dorf Friedrichsfeld

Nationalität: deutsch

Schulbildung: mittlere Bildung

Parteizugehörigkeit: keine

Beruf: Krankenschwester

Wohnort: Deutschland, Dorf Parey, Provinz Sachsen

Strafe: 10 Jahre Lager

Wenn eines Tages festgestellt wird, dass die erste deutsche Bürgermeisterin der Nachkriegszeit diese zehn Jahre im Straflager nicht überlebt hat, wird auch für Anna Görzen eine Tafel der „Letzten Adresse“ in Parey beantragt werden.

Alexandra Wüst, in England lebende Enkelin von Horst Avemann, erinnert sich:

„Meine Großmutter und sie waren, glaube ich, befreundet, und soweit ich verstanden habe, hat sich meine Großmutter manchmal um ihren Sohn gekümmert.

Solche Verbindungen kann man schwer in einem kleinen Wohnort verbergen – und warum sollte das überhaupt ein Geheimnis sein?“

Alexandra Wüst:

„Meine Großmutter hat wenig über die Verhaftung gesprochen. Was wir wissen ist, dass es angeblich einen Denunzianten gab, der für die Verhaftung meines Großvaters verantwortlich war.“

Am 12. März 1950 wurde Horst Avemann in seiner Wohnung verhaftet. Offiziell lautete der Vorwurf „Spionage für den britischen Geheimdienst“.

Solche absurden Anklagen konnten aus einer Reise in die Westzone, aus einer flüchtigen Bekanntschaft mit einem britischen Soldaten oder schlicht aus der Denunziation eines Nachbarn entstehen. Dennoch wurden sie von den sowjetischen Behörden absolut ernst genommen: Der sowjetische Geheimdienst arbeitet fehlerfrei.

Alexandra Wüst:

„Zum Zeitpunkt der Verhaftung meines Großvaters (12. März 1950) hat die russische Polizei gesagt, dass die Ehefrau und die Kinder wohl nach Russland in den Gulag geschickt werden sollen. Daraufhin hat meine Großmutter mit ihren Kindern Parey verlassen und ist in den Westen gegangen.“

Ein sowjetisches Militärtribunal verurteilte HorstAvemann am 3. Juli 1950 nach Artikel 58-6 des Strafgesetzbuchs der UdSSR zum Tode. Nach der Verurteilung durfte Avemann, wie alle anderen, ein Gnadengesuch stellen. Danach erfolgte der geheime Transport nach Moskau. Das Präsidium des Obersten Sowjets lehnte das Gnadengesuch am 8. September 1950 ab. Vier Tage später, am 12. September, wurde der 26-Jährige in Moskau erschossen.

Erst im Jahr 2001 stellte die Hauptmilitärstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation fest, dass Horst Avemann zu Unrecht verurteilt worden war – er wurde vollständig rehabilitiert.

Alexandra Wüst anlässlich der Zeremonie der Tafelanbringung

„… Die Zeiten waren – und sind sicher heute noch – für manche von Angst geprägt. Ich denke, jeder verarbeitet das unterschiedlich. Wir akzeptieren und verstehen das.

Wir möchten uns bei Ihnen und Ihrer Initiative ganz herzlich bedanken. Es ist wichtig, dass die Geschehnisse nicht in Vergessenheit geraten und dass die Opfer eine Stimme bekommen. Es ist sehr gut, dass die Tafeln der ‚Letzten Adresse‘ gut sichtbar sind und dass sie nicht nur zum Gedenken, sondern auch zum Nachdenken anregen.“

Horst Avemanns entfernte Verwandte, die heute in dem Haus leben, in dem er gewohnt hatte, haben leider nicht zugestimmt, dass die Tafel an ihrem Haus angebracht wird. Der Gemeinderat von Parey an der Elbe beschloss daher, für den Polizisten eine Gedenktafel am Gebäude der Polizeistation anzubringen.

Die Tafel der „Letzten Adresse“ für Horst Avemann hängt an der Polizeistation Elbe-Parey, Ernst-Thälmann-Straße 15, 39317 Elbe-Parey (Sachsen-Anhalt).

Der Gründer des Projektes „Letzte Adresse“ S.Parchomenko