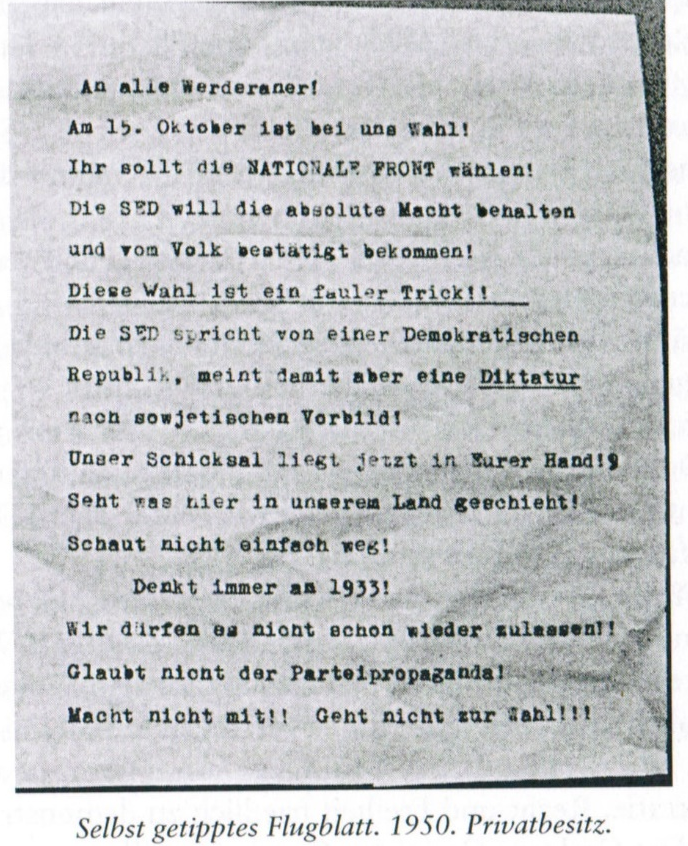

Die erste Wahl für die Volkskammer der DDR erfolgte am 15. Oktober 1950 – 98,53% Wahlbeteiligung lautete die offizielle Auswertung; 99,72% Zustimmung zu den Kandidaten der Nationalen Front. In Werder waren im Vorfeld der Volkskammerwahl jedoch einige Protestaktionen, maßgeblich initiiert durch Jugendliche und junge Erwachsene, durchgeführt worden. Mehr als zwanzig der Teilnehmende, die zum Teil Flugblätter verteilt hatten, erhielten Haftstrafen, sieben von ihnen wurden von den Sowjetbehörden zum Tode verurteilt und in Moskau erschossen.

Auf dem Alten Friedhof in Werder befinden sich bereits heute eine Skulptur und eine große Gedenktafel; daneben erinnern acht kleinere Tafeln mit den Namen an die Erschossenen.

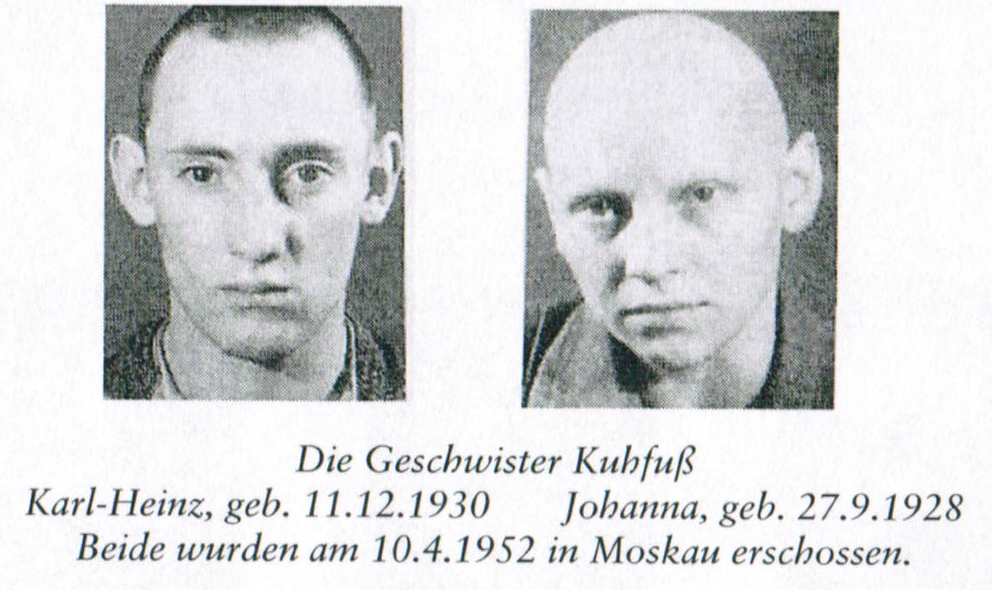

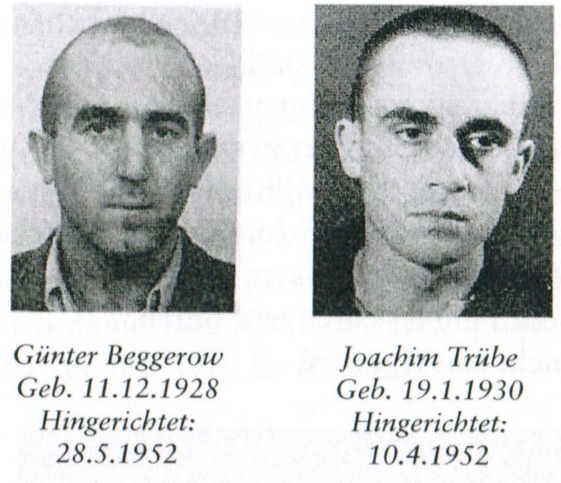

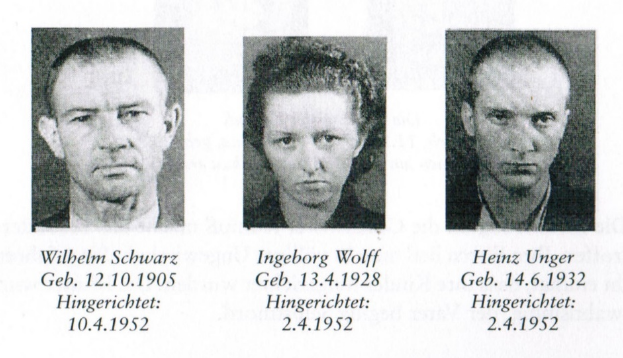

Günter Nawrocki, Johanna und Karl-Heinz Kuhfuß, Joachim Trübe, Ingeborg Wolf und Heinz Unger waren Schüler der Werderaner Carl-von Ossietzky-Schule. Wilhelm Schwarz war ein 30-jähriger Werderaner, der ebenfalls als Ausdruck des Protests Flugblätter verteilt hatte und in der gleichen Verhaftungswelle festgenommen, verurteilt und erschossen wurde. Günter Beggerow stammte aus Demen und studierte an der Freien Universität (FU), er war mit den anderen jungen Menschen in Kontakt gewesen und wurde der Militärspionage bezichtigt. Auch er wurde von den Besatzungsbehörden zum Tode verurteilt und in Moskau erschossen.

Die Figur aus weißem Stein soll die „trauernde Mutter” darstellen. Einer der „nur“ zu einer Haftstrafe Verurteilten der Werderaner Jugendopposition, Sigurd Blümcke, hatte während seiner achtmonatigen Haftzeit eine kleine Figur aus weißem Ton gebastelt und seiner Mutter nach seiner Entlassung geschenkt. Diese Figur diente als Vorlage für das Denkmal, das 2008 auf Initiative von ihm, seiner Frau Gisela Blümcke und einem weiteren der früheren Aktivisten, Werner Bork, entstand. Alle drei beklagen heute das mangelnde Interesse der Werderaner und der LandespolitikerInnen für die Schicksale dieser Menschen und die Tochter von Werner Bork, Iris Bork-Goldfield, gab dem letzten Teil ihres Buches über die Werderaner jungen Oppositionellen1 die Überschrift “Eine Stadt will sich nicht erinnern”.

Im Rahmen des Projekts „Die letzte Adresse” setzten sich Aktive des Vereins MEMORIAL Deutschland dafür ein, die Schicksale dieser so jungen, mutigen und idealistischen jungen Menschen zu dokumentieren und an ihre Schicksale zu erinnern. Um mehr über die Vorgänge im Vorfeld der Volkskammerwahl zu erfahren, nahmen sie Kontakt mit den Überlebenden der Gruppe von Protestierenden Sigurd Blümcke und Werner Bork auf, die gerne ihre Erinnerungen teilten.

Werner Bork:

Ich habe mit der Stadt Werder verhandelt, um ein Denkmal aufzustellen. Aber sie haben alles abgelehnt – nach der Wende, weil da teilweise noch Kommunisten waren, die, wie man so schön sagt, Dreck am Stecken hatten. Ich habe alle Parteien angeschrieben, habe verhandelt – alle haben abgelehnt.

Diese Bitte wurde mit der Begründung abgelehnt, dass auf dem Friedhof bereits ein Denkmal „den Opfern von Krieg und Gewalt” gewidmet sei. Dieses wurde aber errichtet, um dem Tag der Befreiung am 8. Mai 1945 zu gedenken, steht also in einem ganz anderen Kontext.

Werner Bork:

Ich hatte hier auch mit der Stadtverwaltung und mit den politischen Parteien verhandelt, um die Carmenstraße in Geschwister-Kuhfuß-Straße umzubenennen. Das ist nicht genehmigt worden, was ich sehr schade fand. Es gibt ja durchaus Beispiele für ähnliche Umbenennungen, wie etwa im Falle der Geschwister Scholl, die ebenfalls wegen ihrer Widerstandsarbeit während des Dritten Reiches zum Tode verurteilt wurden. Sowohl die politischen Parteien als auch die Verwaltung, einschließlich des Bürgermeisters Werner Große, haben dies hier aber abgelehnt. Und dann haben wir gesagt: Das machen wir selbst. Wir haben mit Pastor Riebecke in Werder verhandelt und ihn gefragt, ob er uns einen guten Platz für ein Ehrengrab geben kann.

Der Pfarrer der Kirchengemeinde Immo Riebicke erlaubte dann, ein weiteres Denkmal auf dem Friedhof zu errichten.

Wie aber war es zu den Protestaktionen der jungen Werderaner gekommen?

Bereits kurz nach Kriegsende und Ende der Nazi-Herrschaft mussten sich junge Menschen im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands mit einer neuen Staatsordnung auseinandersetzen. In der Schule wurden zunehmend politische Forderungen formuliert, es wurde dazu aufgerufen, sich in der kommunistischen Jugendorganisation FDJ zu engagieren und für die Volkskammerwahlen zu werben. Das neu gegründete Schülerparlament der Carl-von-Ossietzky-Schule wurde aufgelöst. Man sollte sich privat möglichst nicht versammeln, und viele Menschen begannen erneut darauf zu achten, wo und wann sie ihre wirkliche Meinung kundtaten.

Werner Bork und sein Freund Herbert Hermann gründeten 1950 dennoch zusammen mit anderen eine Theatergruppe. Der Gruppe schlossen sich außerdem Ingeborg Wolf, Joachim Trübe, Günther Nawrocki, Hermann Foitzik, Helga Starke sowie Heiner (Karl-Heinz) und Johanna Kuhfuß an.

Zunächst wurde die Gruppe aufgefordert, ihre Theaterproben von der Schule in das Gemeindehaus zu verlegen, wo sie unter Aufsicht bleiben sollte. Dies machte ihren Mitgliedern deutlich, dass die erst wenige Jahre zuvor erworbenen Freiheiten erneut in Gefahr waren. Sie hatten die Nazi-Zeit und den Zweiten Weltkrieg miterlebt und wussten, was eine Diktatur bedeutet. Sie verweigerten sich daher der Aufforderung zum Umzug. So entstand aus dem ursprünglichen Vorhaben, Büchners „Leonce und Lena“ aufzuführen, schließlich das Unterfangen, die Werderaner Bürger zum Boykott der Volkskammerwahlen 1950 aufzurufen, die den jungen Menschen undemokratisch erschienen.

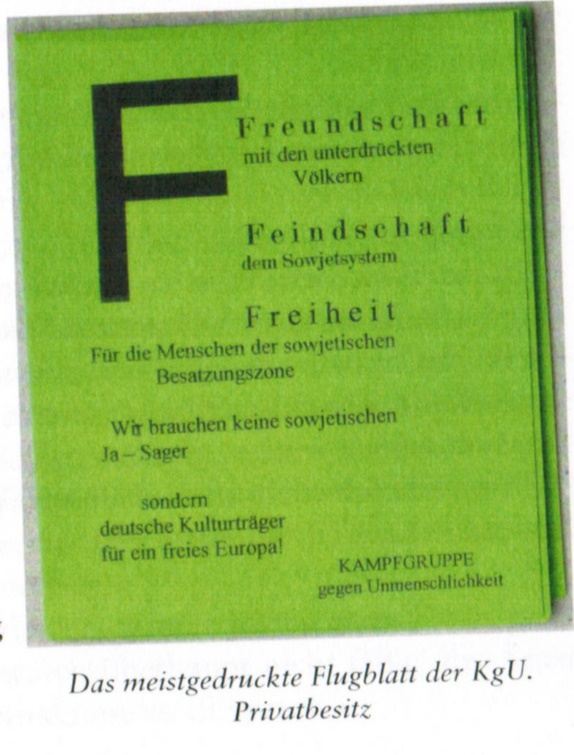

Auf ihren ersten Flugblättern standen Sätze wie: „Wer die Einheitsliste der Nationalen Front wählt, wählt die SED!“

Werner Bork:

Wir hatten an der Deutschen Hochschule für Politik, wo ich ja ordentlicher Student war, einen Philosophieprofessor, Professor Ernst Tillich. Herr Tillich war Professor an der Deutschen Hochschule und gleichzeitig Leiter der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit (KgU). Den habe ich gefragt:

„Herr Tillich, können Sie uns helfen? Wir sind eine Widerstandsgruppe aus Werder. Wir haben unsere Flugblätter immer selbst an der Maschine geschrieben und auf so einer komischen Vervielfältigungsmaschine gedruckt – sehr unpraktisch und unprofessionell. Können Sie uns nicht irgendwie helfen, dass wir an Material herankommen? Also Flugblätter, Broschüren, Zeitschriften?“

Durch ihn bin ich zur KgU gekommen, und die Leute dort, unsere Betreuer, fanden das, was wir machten, sehr gut. Mein Freund Herbert Herrmann und ich wurden Mitglieder der KgU. Wir hatten eine Geheimnummer, einen Decknamen: der eine hieß Rogge, der andere Rauch. Der Vorteil war, dass wir Propagandamaterial von der KgU bekamen – Flugblätter, Zeitschriften, Bücher – Sachen, die wir uns nicht selbst leisten oder herstellen konnten. Das haben wir nach Werder gebracht, in Briefkästen gesteckt, ausgelegt und so weiter.

Aber wir waren, wie ich immer wieder sagen muss, ja noch Kinder. Mit 20 ist man noch kein ausgewachsener Mensch, der sein Handeln richtig einordnen kann. Damals waren wir euphorisch; wir dachten, wenn wir den Russen irgendwie schaden und damit die DDR verhindern könnten, dann müssten wir das tun.

Ich war eng befreundet mit denen, für die jetzt ein Denkmal steht: Johanna Kuhfuß, Heiner Kuhfuß, Jochen Trübe und Günter Beggerow – das sind die vier, die ich persönlich kannte und mit denen ich befreundet war. Die anderen kenne ich nur vom Namen; ich weiß, dass auch sie Widerstand leisteten, aber nicht unbedingt direkt mit mir zusammen. Wir haben sie später einfach mit aufgenommen, als die Verurteilten aus Werder.

Zur gleichen Zeit empörten sich der heute in Berlin lebende Sigurd Blümcke und sein Freund Peter Aula über den geplanten Abriss des Potsdamer Stadtschlosses und begannen im September 1950 mit heimlich aufgehängten Plakaten dagegen zu protestieren.

Sigurd Blümcke:

Ich wohnte ja mit Peter Aula zusammen, in einem kleinen Zimmer. Sein Vater war Professor an der Charité in Berlin. Er behandelte oft hohe SED-Funktionäre und auch sowjetische Offiziere – und von denen erfuhr er immer das Neueste, was geschehen sollte.

Eines Tages hörte er, dass in Potsdam die Kirchen und die Schlösser abgerissen werden sollten. Mit dieser Meldung kam er zu mir und sagte: ‚Das ist es – jetzt läuft das Fass über!‘

Also machten wir große Plakate. Ich habe sie gemalt, mit der Aufschrift: ‚Bürger, bewahrt eure Kultur; SED und Kommunismus sind kein Ersatz!‘

Peter und ich sind dann nachts nach Potsdam gefahren. Am Alten Markt stand noch weitgehend die Ruine des Schlosses, und der Ostflügel vorne war fast ganz intakt. Dort wollten wir das Plakat anbringen. Das hat aber nicht geklappt.

Also gingen wir zum Obelisken. Rechts und links lag nur Schutt und Geröll. Ich habe etwas Draht gefunden, und daran haben wir unser Plakat befestigt.

Die Garnisonkirche sollte auch noch abgerissen werden. Also fuhren wir mit dem Fahrrad am Stadtkanal entlang direkt dorthin. Dort haben wir das nächste Plakat hingelegt – anpinnen ließ es sich nicht, also legten wir es auf die Stufen und beschwerten es mit zwei Steinen.

In dem Moment kam ein Auto mit grellem Licht. Wir machten uns schnell ganz schmal und duckten uns um die Ecke. Gott sei Dank, fuhr es vorbei. Das waren immer die Streifen.

Auch enge Freunde der beiden entschieden sich, gegen die Errichtung einer neuen Diktatur Widerstand zu leisten. Zu dieser Gruppe gehörten neben Peter Aula und Sigurd Blümcke auch Georg Brabetz, Karin Schwalb, Karl Zimmerningkat, Edmund Knape und Ursula Weiß. Ohne sich Illusionen über die neuen Machthaber hinzugeben, besprachen sie untereinander, wie man sich zu verhalten habe, falls man verhaftet würde: Es galt, die Flugblätter zu vernichten, keine Namen zu nennen und sieben Tage zu schweigen. Sie dachten, das sei genug Zeit für die anderen, um sich zu verstecken oder aus der Stadt zu fliehen.

1950 versuchte die Polizei, Herbert Herrmann, der da schon unter polizeilicher Beobachtung stand, zu verhaften. Er konnte jedoch aus dem Badezimmerfenster seines Wohnhauses entkommen und nach Westberlin fliehen, wo er sich gemeinsam mit Werner Bork eine Wohnung suchte und wo beide den FU-Studenten Günther Beggerow kennenlernten. Sie planten, gemeinsam zu dritt den Widerstand im Osten von Westberlin weiterzuführen und brachten ihren Freunden nach Werder Flugblätter und Flugblattraketen.

Dass sie dazu imstande waren, ist auf ihre Kontakte zu den KgU zurückzuführen. Dort erhielten Bork und Hermann gefälschte DDR-Ausweise, so dass sie in die DDR reisen und dort von der KgU angefertigte Flugblätter verteilen und Militärzonen auskundschaften konnten.

Werner Bork:

Wir waren ja oft mit der Schule, mit der Klasse und auch mit den Lehrern in Westberlin – im Theater, im Kino. Dabei hatten wir die Gelegenheit, Westzeitungen und westliche Bücher zu bekommen. Aus dieser Situation heraus entwickelte sich dann das Bewusstsein: In der DDR haben wir keine Zukunft.

Herbert Herrmann, mein Freund, der später Theaterwissenschaftler wurde und an der FU Berlin studierte – mit ihm zusammen habe ich den Widerstand richtig organisiert. Wir arbeiteten mit der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit in Westberlin zusammen und auch mit einer amerikanischen Organisation, die wohl irgendwie mit dem CIA verbunden war.

Die Staatssicherheit im Osten, in Potsdam, hat gemerkt, dass wir sehr erfolgreich waren. Und am 7. Oktober 1949, am Tag der Gründung der DDR, habe ich die DDR verlassen.

Sigurd Blümcke (links) und Peter Aula (rechts)

Sigurd Blümcke wurde schließlich Am 13. Oktober 1950 bei sich zu Hause verhaftet. Er wohnte damals bei seiner Lehrerin, die ihn vor der Verhaftung gewarnt hatte und seine Flugblätter für ihn vernichtete. Mit uns besuchte er sein altes Zuhause und die Lindenstraße, zeigte uns den Raum, wo er verurteilt wurde:

Sigurd Blümcke:

Ich hatte geschlafen und die Lehrerin kam ganz echauffiert. „Sie müssen sofort weg. Die Stasi oder die Polizei ist hinter ihnen her.“

Sie fragte noch: „Haben Sie etwas zu verbergen?“ Ich sagte: „Ja, hier sind Flugblätter, noch mehr Zeug.“ Alles schnell raus. Wir haben die Blätter unten in ihrem Wohnzimmerofen versteckt.

Kaum hatten wir das geschafft, klopfte es an der Tür. Draußen stand ein Polizist. „Wohnt hier ein Sigurd Blümcke?“, fragte er. Sie sagte: „Ja.“ Er ging hinein, klopfte dann an meine Tür. Ich öffnete. „Sind Sie Sigurd Blümcke?“, fragte er. Ich sagte: „Ja.“ „Sie müssen jetzt mitkommen. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Nichts weiter. Und wenn Sie sich jetzt hier falsch benehmen“ – sagt er noch und fasst an seine Pistole. „Sie wissen…“ – ich habe genickt und dann hat er alles durchsucht. In dem kleinen Zimmer und hat nichts gefunden. „Wir gehen jetzt zum Auto. Gehen Sie unauffällig.“

Er legte mir keine Handschellen an; er ging neben mir, oder hinter mir, die Hand immer in der Hosentasche, wo seine Pistole steckte — eine Makarov.

Sigurd Blümcke wurde zunächst in das Untersuchungsgefängnis in der Potsdamer Lindenstraße gebracht, das damals von den sowjetischen Besatzern verwaltet wurde, dann in den sogenannten „Bauhof“ der Volkspolizei. In beiden Haftorten wurde Blümcke in langen Verhören unter Druck gesetzt und geschlagen.

Er rechnete damit, dass nach seiner Verhaftung an einem Freitag seinen Freunden erst am Montag sein Verschwinden auffallen würde. Er musste also vom Montag an sieben Tage durchhalten, bevor er geständig sein konnte. Er hielt diese Zeit durch und seine sechs Freunde konnten alle nach Westberlin fliehen.

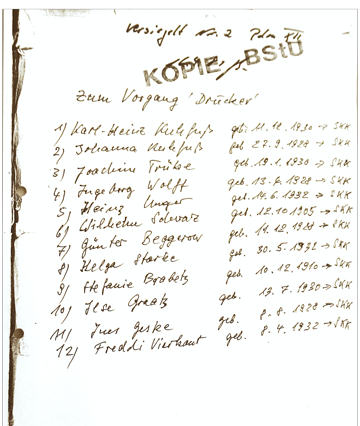

Verhaftet wurden in einer Verhaftungswelle ab dem 10. Juni 1951 erst 21 junge Werderaner, nur wenige von ihnen älter als 25 Jahre.2 Die Verurteilungen fanden vor einem sowjetischen Militärtribunal statt. Während einige, wie zum Beispiel Hermann Foitzik und Heini Fritsche, zu vielen Jahren Haft in Lagern des GULag im nordrussischen Workuta verurteilt wurden, erhielten elf die Todesstrafe, wovon sieben vollstreckt wurden.

Dass die Urteile so hart ausfielen, ging auf die bedeutende Rolle zurück, die die KgU bei den Protesten der jungen Menschen spielte. Ingeborg Wolf, Joachim Trübe, Günther Nawrocki, Wilhelm Schwarz und Heinz Unger verteilten mutmaßlich Flugblätter der KgU.

Deshalb verwundert eine Verhaftung erstmal nicht, wenn man bedenkt, welche Bedrohung die KgU für die DDR darstellte. Den Jugendlichen war nicht klar, dass die sowjetische Besatzungsmacht für die von einer derartigen Organisation unterstützten Aktivitäten Todesstrafen und jahrzehntelange Haftstrafen verhängen würde. Entsprechend dem damals üblichen Vorgehen der Besatzer wurden zudem auch viele Personen mitverhaftet, obwohl sie mit den Aktivitäten nichts zu tun gehabt hatten, sondern einfach, weil sie mit den Aktivisten verwandt oder bekannt waren.

Unter den Überlebenden der Gruppe ist man sich deshalb heute über die Einschätzung der oppositionellen Aktivitäten der Gruppe nicht einig. So werden die Kontakte zur KgU von einigen Gruppenmitgliedern kritisch gesehen, da sie zu der Härte der Urteile beigetragen haben.

Werner Bork:

Heiner Kuhfuß habe ich auf dem Kurfürstendamm in Westberlin gesehen. In der Nähe des Olivaer Platzes war er als Lehrling in einer Bäckerei tätig.

„Ja, du bist in Gefahr! Dadurch, dass du schon in Westberlin wohnst und wieder in die Ostzone, in die Sowjetzone, fährst, bist du einfach gefährdet.“

Da sagt er: ‚Wieso? Ich habe doch nichts getan. Dort sind meine Eltern …“

Ihm war nicht bewusst, dass das in der Sowjetzone und später in der DDR bereits als Verbrechen galt – nicht aus unserer Sicht, aber aus ihrer Sicht. Es war allen jungen Leuten nicht bewusst, in welcher Gefahr sie lebten. Allein durch die Tatsache, dass sie nicht mit der DDR marschierten.

Und dann hat man eben über 30 Personen verhaftet, die irgendwie mit uns in Beziehung standen – entweder über die Theatergruppe oder weil sie in der gleichen Schulklasse waren. Diese Verhafteten haben Geständnisse gemacht über Dinge, die sie gar nicht getan hatten. Viele wurden zu Lagerhaft oder Zuchthaus in der DDR verurteilt.

Und einige, bei denen man annahm, dass sie Spionage betrieben hätten – zum Beispiel, weil sie von russischen Lastwagen die Nummern aufgeschrieben hatten –, die wurden dann wegen Militärspionage zum Tode verurteilt. Ihnen war überhaupt nicht bewusst, was sie da angeblich begangen haben. Das beschreibt auch Benno Kroll in seinem Artikel im „Stern“:

„Verhaftet-Vernichtet-Vergessen“, Stern, 1997, Heft 10-11

Am 8. Januar 1952 stand Gesa mit Joachim Trübe und den Werderanerinnen Ilse Graatz und Stefanie Brabetz in einem Saal des Lindenhofels vor den Richtern des sowjetischen Militärtribunals. Es waren drei Offiziere. Es gab keine Verteidiger, aber mit Maschinenpistolen bewaffneten Wachen. Und die Offiziere verhandelten nicht. Sie verkündeten. Joachim Trübe hörte sein Urteil als erster: zehn Jahre Arbeitslager. Dann Ines Geske: 15 Jahre. Ilse Graatz: 25 Jahre. Stefanie Brabetz hatte tatsächlich „spioniert“. Sie arbeitete in der Marmeladenfabrik Lamparsky, die wir „Musbude“ nannten. Dort hatte sie die

Marmeladenmengen notiert, die der sowjetischen Garnison geliefert wurden. Dafür verurteilte das Trio sie zu dreimal 25 Jahren Arbeitslager.

Als Joachim Trübe dieses Urteil hörte, sprang er auf und schrie zum Richtertisch: „Ihr Schweine!“ Ines Geske, die neben ihm saß, stieß ihn an und flüsterte: „Mensch, Achim, sei still.“ Doch Trübe tobte weiter. Der Vorsitzenden unterbrach ihn wohnmeinend: „Angeklagter, das haben Sie so nicht gemeint!“

Doch mein kleiner Freund hatte es so gemeint, und ich blieb dabei. Er war ein bisschen ein Possenreißer. … Nun vor der Willkür des Tribunals war er nicht zu stoppen: „Jawohl! Ich habe das so gemeint! Ihr seid gemeine Verbrecher! Hier seid …“

Die Richter berieten sich. Dann hoben sie ihren anfänglichen Spruch auf und verurteilten Trübe zum Tode.

Haus der Familie Trübe in Werder, Marienstraße 9

Werner Bork:

Na ja, also ich würde so sagen: Für die Amerikaner war es wichtig, Informationen zu bekommen. Und da haben – würde ich mal sagen – wir das ja bewusst gemacht. Wir wollten ja wirklich. Wir haben die Gefahr nur nicht einschätzen können. Das ist eigentlich die Sache aus heutiger Sicht, dass ich sage: Ich hätte als 20-Jähriger oder 21-Jähriger ja eigentlich wissen müssen, wie gefährlich das war.

Aber auf der anderen Seite waren wir damals bereit, diese Gefahr einzugehen. Also man muss das aus der Situation von damals sehen und aus der Situation von heute. Der Unterschied ist: Heute würde ich sagen, diese Gefährlichkeit haben wir falsch eingeschätzt. Aber auf der anderen Seite muss ich heute auch noch sagen: Ich hätte es so oder so gemacht.

Aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass man wegen so einer Sache zum Tode verurteilt wird. Wissen Sie, dass man eingesperrt wird, dass man irgendwo in ein Erziehungslager kommt oder irgendwas – alles okay. Also natürlich nicht okay, sondern: Wir wollten unsere Freiheit, unsere Meinung, unsere freie Meinung zum Ausdruck bringen. Aber wir konnten nicht einschätzen, in welcher Gefahr wir uns wirklich befanden.

Und das finde ich aus heutiger Sicht von den Amerikanern verantwortungslos: Wir waren Anfang 20 – man hätte uns eigentlich diese Aufgabe nicht antragen dürfen.

Diese Liste fand Sigurd Blümcke in den Stasiakten zum Widerstand. „SKK“ wurde hinter die Namen derjenigen vermerkt, die erschossen werden sollten. Nicht bei allen wurde das Todesurteil vollstreckt.

So gerieten auch die Geschwister Johanna und Heiner Kuhfuß in die Mühlen der Sowjetjustiz. Sigurd Blümcke und Werner Bork versichern heute, dass Heiner Kuhfuß nichts mit der KgU habe zu tun haben wollen und Johanna Kuhfuß überhaupt nicht politisch aktiv gewesen sei, sondern sich in der Kirche engagiert habe. Der Reporter und ehemalige Mitschüler Benno Kroll, der 1997 mehrere Artikel im „Stern“ über das Schicksal der Jugendlichen veröffentlichte, schrieb in dem hier erwähnten Artikel, dass sie lediglich Autokennzeichen gesammelt habe. 3 Andere, die auch im „Bauhof“ in Potsdam inhaftiert gewesen waren, erzählten, wie sie gesehen und gehört hätten, wie Johanna Kuhfuß gefoltert worden sei.

Die Geschwister wurden am 10. April 1952 in Moskau erschossen.4

Sie hatten mit ihren Eltern in der Werderaner Carmenstraße gelebt, ihr Vater war Bäckermeister. Ihre Eltern wie auch viele andere Eltern erfuhren zu Lebzeiten nicht mehr, was mit ihren Kindern geschehen war.

Das ehemalige Wohnhaus und die Konditorei der Familie Kuhfuß in Werder

U.E.G.Schrock

Roman „In der Hand, bei Fuß & im Genick. Eine deutsche Latenz“

„Heute Morgen hat die Stasi aber zugeschlagen, an die 20 junge Leute haben die abgeholt.“

„Was?“

„Hanni & Heiner Kuhfuß sind auch dabei.“

Die Bäckerei Kuhfuß ist ganz in der Nähe, Carmen- Ecke Kemnitzerstraße. Hanni arbeitet als Verkäuferin im Betrieb ihrer Eltern. Sie ist 22, ihr Bruder 20 Jahre alt. Heiner macht eine Konditorlehre im Westsektor in Berlin-Wilmersdorf. Die Geschwister bleiben verschwunden, sang & klanglos. Andere Werderaner auch. Kaum jemand traut sich, nachzufragen. Abgeholt, wie vom Erdboden verschluckt, ohne Nachricht. Angehörige durchleben Höllenqualen, Jahrzehnte Ungewißheit zwischen Hoffen & Verzweifeln, ihr Leben lang. Vater Kuhfuß hat sich erhängt, erzählt man. … Mit bzw. nach Hanni & Heiner werden fünf weitere, bis auf eine Ausnahme, junge Menschen, durch Genickschüsse in Moskau hingerichtet. Hanni wird 23 & hatte eine Adresse weitergeleitet. Heiner sammelte Unterlagen, z. B. russische Autonummern, gab diese weiter; er wird 21 Jahre alt & Mutter Kuhfuß wahnsinnig.

Die Rehabilitierung kommt (zu) spät, nach dem Zusammenbruch der SU.

U.E.G. Schrock „In der Hand, bei Fuß & im Genick. Eine deutsche Latenz“

Günther Nawrocki wurde am 05. Januar1952 in Oranienburg entführt und 13. August 1952 erschossen.5 Seine Schwester erfuhr erst 1990 von seinem Tod. Zuletzt hatte er in Berlin-Neukölln gelebt und Leute für den Widerstand angeworben.

Günter Beggerow, der Student der FU, war 23 Jahre alt, als er am 28. Mai1952 erschossen wurde.6 Ihm wurde Militärspionage vorgeworfen. Zeitweise hatte er mit seinen Freunden Herbert Hermann und Werner Bork in Berlin-Wannsee gewohnt. Herbert Hermann und Günter Beggerow hatten eine Flugblattrakete über Bad Schandau abgeworfen.7

Joachim Trübe wurde zusammen mit den Geschwistern Kuhfuß am 10. April 1952 erschossen.8 Zu diesem Zeitpunkt war er 22 Jahre alt.

In Haft habe er sich mit einer Mitgefangenen verlobt, mit der er durch Klopfen an die Wand kommunizierte. Er stellte ein Gnadengesuch, dem jedoch nicht stattgegeben wurde. Am 10. April 1952 wurde er erschossen.9 Auch seine Mutter wurde schwer psychisch krank.

Laut Sigurd Blümcke und Werner Bork sei Wilhelm Schwarz älter und ein Einzelgänger gewesen. Über ihn ist kaum etwas bekannt. Als er erschossen wurde, war er 46 Jahre alt.10 Von Beruf Buchhalter, privat im Widerstand. Verurteilt wurde er zusammen mit Joachim Trübe und den Geschwistern Kuhfuß in der Lindenstraße in Potsdam, einem Gefängnis, in dem sich heute eine Gedenkstätte befindet.

Ingeborg Wolf war 23 Jahre alt, als sie erschossen wurde. Sie war mehr in die Theatergruppe eingebunden als ihr Partner Heinz Unger.

„Zuletzt wohnte sie in Werder/Brandenburg. Ingeborg Wolff stammte aus der Familie eines

Bäckers. Sie arbeitete zunächst als Sekretärin im Elektromotorenwerk Werder und ab dem

3. 5.1951 als Stenotypistin im Zentral-Baubüro in Werder, das für die Kasernenbauten der

sowjetischen Besatzungsmacht zuständig war. Wolff soll vertrauliche Informationen und

geschäftliche Korrespondenzen von ihren Arbeitsstellen an einen Kontaktmann in West-Berlin weitergegeben und zusammen mit ihrem Freund Heinz Unger Flugblätter der KgU in Werder verteilt haben.“ 11

Sigurd Blümcke:

… und da hat sie als Schreibkraft immer einen Durchschlag mehr gemacht und den nach Westberlin gebracht. Das war ihre Schuld. Das hatte eigentlich nichts gegen die Russen zu bedeuten, aber man hat gesagt, sie habe Spionage betrieben – und damit wurde sie erschossen.

„Heinz Unger wohnte zuletzt in Jüterbog/Brandenburg. Sein Vater war Obstbauer. Im Herbst 1948 zertrümmerte Unger die Namenstafel der Carl von Ossietzky-Schule in Werder und musste daraufhin die Oberschule verlassen12“

Sigurd Blümcke:

Das hat Herbert Herrmann miterlebt. Und ich glaube ihm jedes Wort. Heinz war einfach wütend, dass diese Schule den Namen Carl-von-Ossietzky-Schule trug – benannt nach einem Widerständler gegen Hitler. Die Schule durfte diesen Namen eigentlich nicht tragen, denn jeder Widerstand in dieser Schule war verboten. Einen Widerständler als Idol zu nehmen, war für ihn ein Witz.

„Im Anschluss arbeitete Unger zwei Monate in einem Geschäft der Besatzungsmacht. Zum Jahresbeginn 1949 trat er eine Zahntechnikerlehre in einer sowjetischen Zahnklinik in Potsdam an und wechselte später in eine deutsche Ausbildungsstätte für Zahntechnik in Babelsberg. Nach Abschluss seiner Lehre im Februar 1951 war er beim Zentralen Zahntechnischen Labor in Jüterbog angestellt. Unger wurde am 10. 6. 1951 in Werder im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die dortige Widerstandsgruppe verhaftet. Er soll zusammen mit seiner Freundin Ingeborg Wolff in Werder und Babelsberg Flugblätter der KgU verteilt und Flugblattraketen abgeschossen haben. Angeblich hatte Unger im Raum Jüterbog Kennzeichen von sowjetischen Militärfahrzeugen gesammelt und an einen Kontaktmann in West-Berlin weitergegeben.12 Zuletzt lebte er in einem Haus in Jüterbog, in der sich heute die evangelische Schule befindet.

Inzwischen konnte für Heinz Unger eine Tafel des Projekts „Letzte Adresse“ an seinem letzten Wohnort an der evangelischen Schule neben einem Friedhof für sowjetische Soldaten, dem Dammtor und der evangelischen Liebfrauenkirche in Jüterbog angebracht werden.

An der Carl-von-Ossietzky-Schule wurde 2004 eine von Frank W. Weber gestaltete und in Bronze gegossene Gedenktafel angebracht, die an die sieben ermordeten ehemaligen Schüler erinnert.

Im Jahr 2008 holten Werner Bork und Sigurd Blümcke aschehaltige Erde vom Moskauer Donskoje-Friedhof, auf dem die Asche der Erschossenen verstreut worden war, und befüllten damit die Urnen für das Denkmal auf dem Werderaner Friedhof. Auch der Name Günter Beggerow steht auf einer der acht Tafeln – er stammte zwar nicht aus Werder, gehörte jedoch zur Gruppe und war ein enger Freund und Mitstreiter.

Vor dem Haus, in dem Heiner und Johanna Kuhfuß als letztes wohnten, wird eine Stele mit Erinnerungstafeln für beide Geschwister errichtet.

Die „letzten Adressen“ von Günther Nawrocki, Wilhelm Schwarz und Ingeborg Wolf sind leider verloren gegangen. Die Eigentümer der Häuser, wo einst Joachim Trübe und Günther Beggerow lebten, haben uns bisher leider keine Zustimmung gegeben, Erinnerungstafeln anzubringen.

J.Fabel

1 Weitergehende Informationen zum Buch

2 „Erschossen in Moskau …“ Die deutschen Opfer des Stalinismus auf dem Moskauer Friedhof Donskoje 1950–1953, © 2005, 2008, 2020 Memorial International, Facts & Files, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und Metropol Verlag.

5 Ebd.

6 Ebd.

7 Elf Studenten der Freien Universität

9 Ebd.

10 Ebd.

11 Ebd.

12Ebd.